这是一篇社会学博士论文,作者是冯军旗,他从2008年开始在河南某县城挂职锻炼,两年时间里一共对161位县乡领导干部进行了深度访谈,获得了许多珍贵的一手资料。此论文很奇,如果说我等平民对官员行为的印象大都是模糊的形容,负面的比如卖官鬻爵、官官相护、官民争利、官商勾结,正面的比如为国为民、清正廉明,对官场斗争的印象也不过是尔虞我诈、无所不用其极,那么这篇论文就是把其中一部分“模糊”用具体的数据、具体的案例写了出来。另外,此论文还打破了我对现代论文写作的几点刻板印象。其一,题目可以这么短,竟然只有四个字,“中县”既是作者给进行调研工作的县城起的别名,也可以看做是“中国县城”的缩写。其二,论文可以写得这么没有学术味,这么好懂,没有用多少社会学专业名词,一样能写清楚写明白很多问题。当然,也因为论文内容上偏于写实,所以没有能够抽象表达出某种理论。

这篇论文的写作框架既简要又层层递进,除开绪论和结语两章,分别是。

-> 按身份信息、个人信息划分的领导干部的“构成” ->

-> 体制内的“进入”方式和流动趋势 ->

-> 领导干部们的晋升“轨迹” ->

-> 领导干部们的升迁模式,更容易获得提拔的机构和岗位,即培育的“摇篮” ->

-> (难论真伪)决定仕途的“政绩” ->

-> 政治家族如何运作“关系” ->

-> 影响干部仕途的各类“纪律”问题

由于作者不仅收集到了县乡领导干部们的职位、职务信息,连干部们过往升迁历史连同出身、性别、年龄、教育、籍贯等个人信息也统统整理到位,更是把干部们所属的政治家族、关系网络也做了一番梳理,共整理出来21个大家族、140个小家族。因此在构成、进入、轨迹、摇篮等四个章节的分析大多是基于实际统计数据的结果。而在政绩、关系、纪律等三个章节全都是具体案例,较少分析,较多梳理、归纳。讲真,后几章给我的感觉是写的太真实了,反倒“‘真’得有点‘假’”,像是在看“故事会”,看作者另一篇论文《新化复印产业的生命史》也有类似感觉。

从我的个人视角看,“进入”这一章写的最好,没有点到为止,摘录几小段如下。

建国后,户口制度、身份制度和单位制度成为党治理国家的三大机制,户口制度造成城乡分割,身份制度和单位制度则造成阶层和地位分化。特别是各种类型的单位,既是进行统治和控制的组织,也是人力和资源再分配的主渠道,更是干部们的安身之所和就业之地。因此,单位的设置和运行以及干部的单位进入和单位流动,是了解中国政治的重要窗口和视角。

中国的单位制度既造成了单位壁垒和单位分割,也形成了各种单位进入门槛和各种单位内部劳动力市场。单位等级和单位权力资源的不均衡分布,形成了中国人“想象的共同体”的所谓好单位、一般单位和坏单位,这使得单位的差别演化为干部的人生际遇和命运差别。因此,如何能进入具有优势权力资源的单位就成为很多中国人一辈子追求的目标。

改革其实就是权力、利益和资源的再分配,就是把一些权力和利益还给社会。改革,某种程度上就是权力集团和利益集团的自我削弱。

阶层自繁殖是一种基本的本能,而这必然会导致阶层的劣化和腐朽,所以除非有制度设计改变这种自繁殖机制,否则自繁殖会进入路径依赖状态,很难改轨。而且自繁殖和关系安排极大损害了社会正义。

不过,这篇论文并没有给我一种很惊艳的感觉,反而觉得相当地朴实,仅仅是看完那些数据之后感到很震撼,毕竟以往一些模糊的认知被具体的数据洗刷了一遍。里面提到的逼民致富、冗员问题、政绩同构、财政危机等之前在别的书里看到过,而官场上拉关系、打招呼、开后门、打压报复、恶性竞争等做法,即便从没亲眼见过或亲耳听过,在电视剧里也看过许多次。基于本人穷清高、假正经的个体性格,要在以前看到这些争夺利益的官场案例,肯定第一反应是不屑,草率地下结论批判后就不再深究。但今年好歹看了几本书,向各位作者大人们借到了不少新的视角。虽然很多知识在脑子里还没开始融汇贯通,也终于产生了一种有所积累的感觉,可以把一些东西拿出来放到一起看看了。

从分税制改革到取消农业税 🔗

本菜鸟试着梳理从分税制改革到取消农业税之间的一些基本逻辑。

- 2006年1月1日起,我们国家全国范围内正式全面取消农业税。

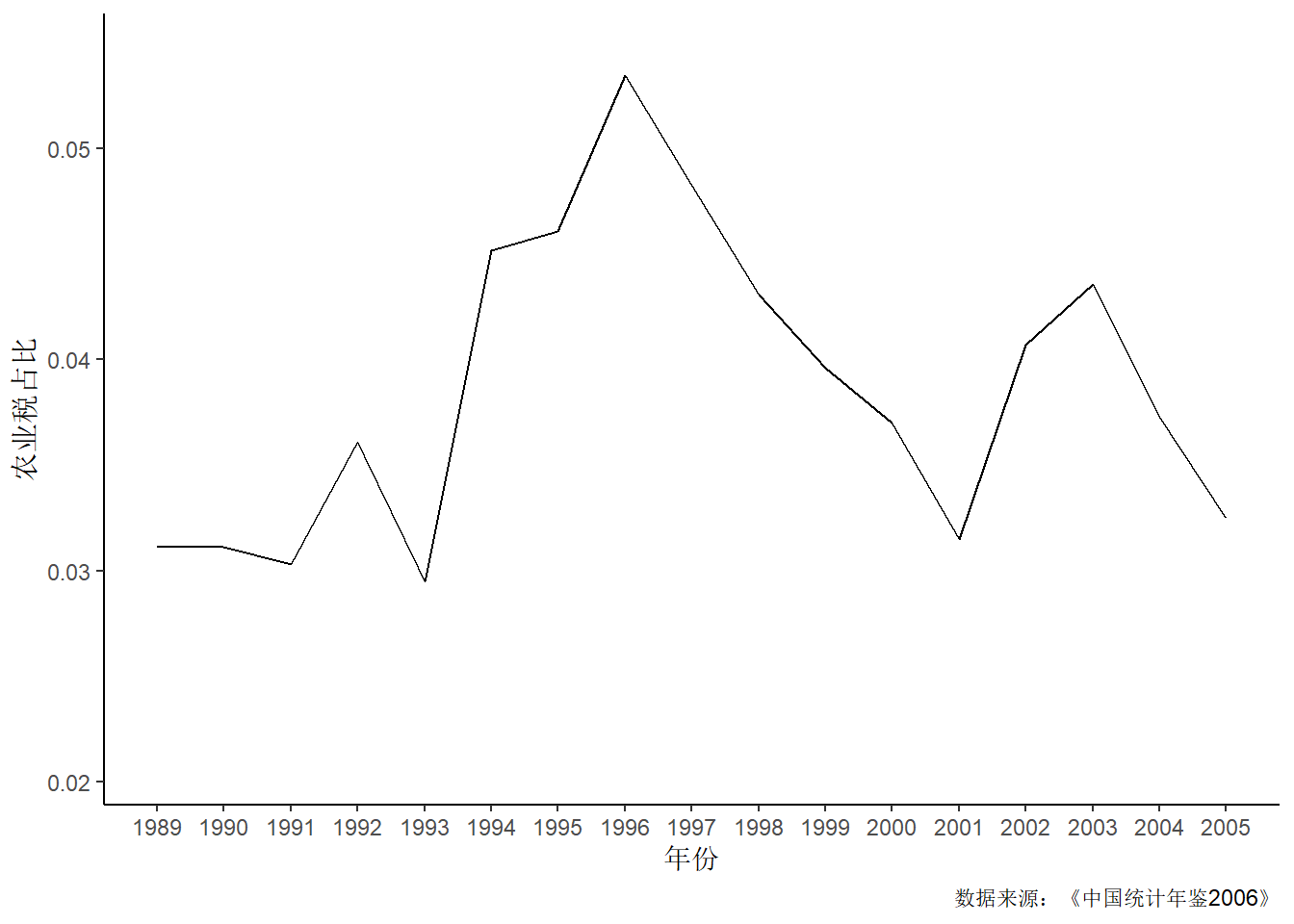

如下是1989年至2005年农业税占我国各项税收之和的比例,范围在3%到6%之间,平均值为3.8%。由此可知,农业税取消的原因可能并不在于这项税收本身是否可有可无,而是存在其他必须取消的原因。

查看绘图的数据和 R 代码

library(ggplot2) data <- data.frame( year = c( 1978,1980,1985,1989,1990,1991,1992, 1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999, 2000,2001,2002,2003,2004,2005 ), all_taxes = c( 519.28,571.7,2040.79,2727.4,2821.86,2990.17,3296.91, 4255.3,5126.88,6038.04,6909.82,8234.04,9262.8,10682.58, 12581.51,15301.38,17636.45,20017.31,24165.68,28778.54 ), agricultural_taxes = c( 28.4,27.67,42.05,84.94,87.86,90.65,119.17, 125.74,231.49,278.09,369.46,397.48,398.8, 423.5,465.31,481.7,717.85,871.77,902.19,936.4 ) ) data$prob <- round(data$agricultural_taxes / data$all_taxes, 4) ggplot(data) + geom_line(mapping = aes(x = year, y = prob)) + theme_classic() + labs(x = '年份', y = '农业税占比', caption = '数据来源:《中国统计年鉴2006》') + scale_x_continuous(limits = c(1989, 2005), breaks = seq(1989, 2005, 1))

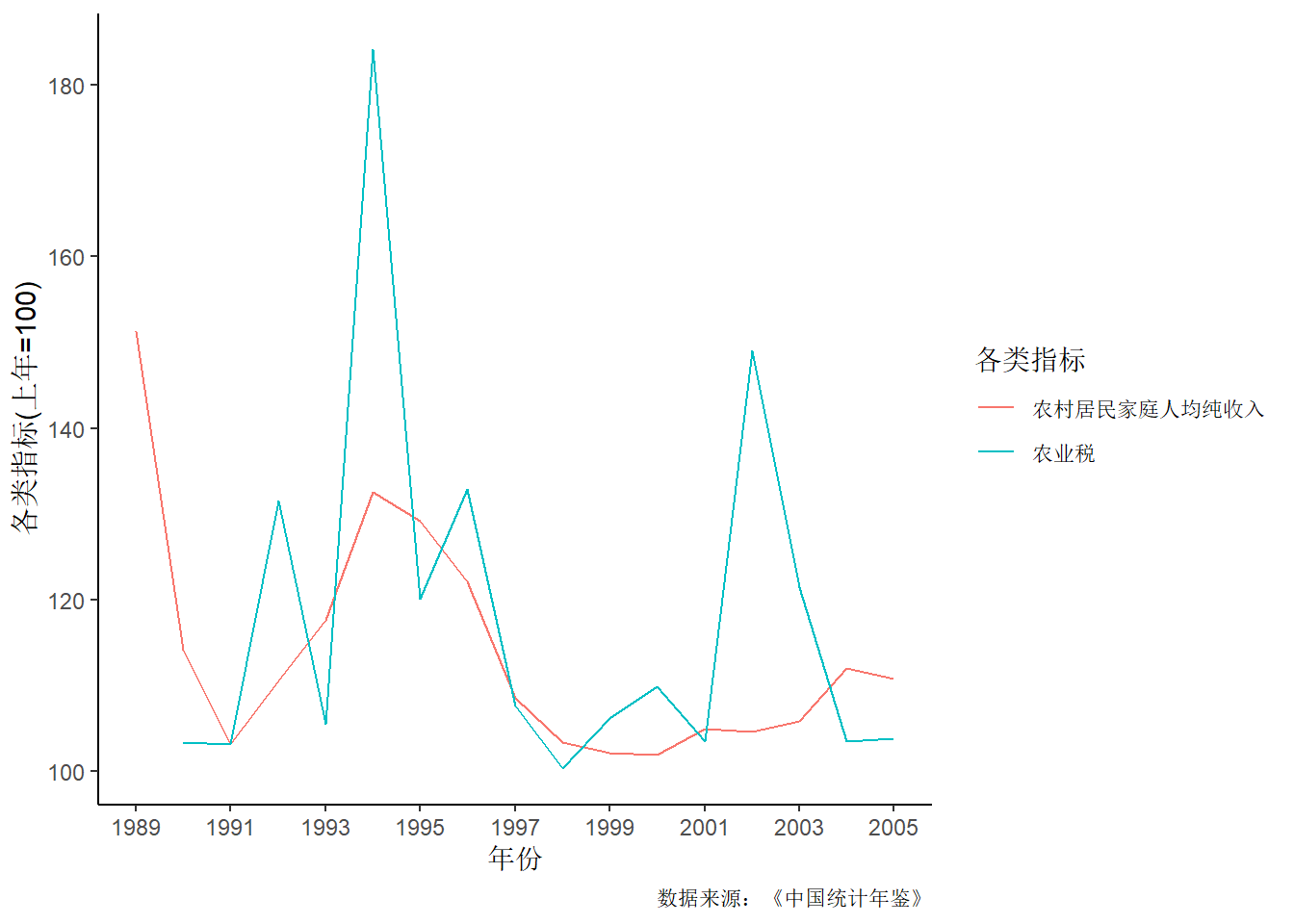

如下是1989年至2005年间我国农业税、农村居民家庭人均纯收入按照“上年=100”计算得到的增长指数。农业税的增长指数有两个极为明显的波峰,分别是1994年的184.1和2002年的149。而农村居民家庭人均纯收入的增长指数则相对较低,分别是1994年的132.5和2002年的104.6。

值得留意的是,农业税的税种、税率、征收范围通常是固定的,1994年的农作物总播种面积为148241千公顷,只比1993年的147741增加了0.3%,而1994年的粮食产量为44510.1万吨,也只比1993年的45648.8增加了2.6%,但1994年征收的农业税却比1993年增加了84.1%。这点可以辅证1994年农业税出于某种原因比1993年加征了许多,但到这里也还不能对于取消农业税的原因妄下论断。只能说明对于在农村生活以务农为主要收入来源的农民来说,被征收的税额突然大幅度增加,并且远超收入的增长水平,那么本来的生活水平可能会急剧下降。

查看绘图的数据和 R 代码

# index1 农村居民家庭人均纯收入 # index2 农村居民家庭人均纯收入(上年=100) # index3 农产品生产价格指数(上年=100) # index4 农业生产资料价格指数(上年=100) # index5 农村居民消费价格指数(上年=100) # index6 农业税(上年=100) data2 <- data.frame( year = c(1989:2005), index1 = c( 601.5,686.3,708.6,784,921.6,1221,1577.7, 1926.1,2090.1,2162,2210.3,2253.4,2366.4, 2475.6,2622.2,2936.4,3254.9 ), index2 = c( 151.3,114.1,103.2,110.6,117.6,132.5,129.2, 122.1,108.5,103.4,102.2,101.9,105,104.6,105.9,112,110.8 ), index3 = c( 115,97.4,98,103.4,113.4,139.9,119.9,104.2,95.5, 92,87.8,96.4,103.1,99.7,104.4,113.1,101.4 ), index4 = c( 118.9,105.5,102.9,103.7,114.1,121.6,127.4,108.4, 99.5,94.5,95.8,99.1,99.1,100.5,101.4,110.6,108.3 ), index5 = c( 119.3,104.5,102.3,104.7,113.7,123.4,117.5,107.9, 102.5,99,98.5,99.9,100.8,99.6,101.6,104.8,102.2 ), index6=c(NA,103.4,103.2,131.5,105.5,184.1,120.1,132.9, 107.6,100.3,106.2,109.9,103.5,149,121.4,103.5,103.8) ) ggplot(data2, mapping = aes(x = year)) + geom_line(mapping = aes(y = index2, color = '农村居民家庭人均纯收入')) + geom_line(mapping = aes(y = index6, color = '农业税')) + theme_classic() + labs( x = '年份', y = '各类指标(上年=100)', color = '各类指标', caption = '数据来源:《中国统计年鉴》' ) + scale_x_continuous(limits = c(1989, 2005), breaks = seq(1989, 2005, 2))

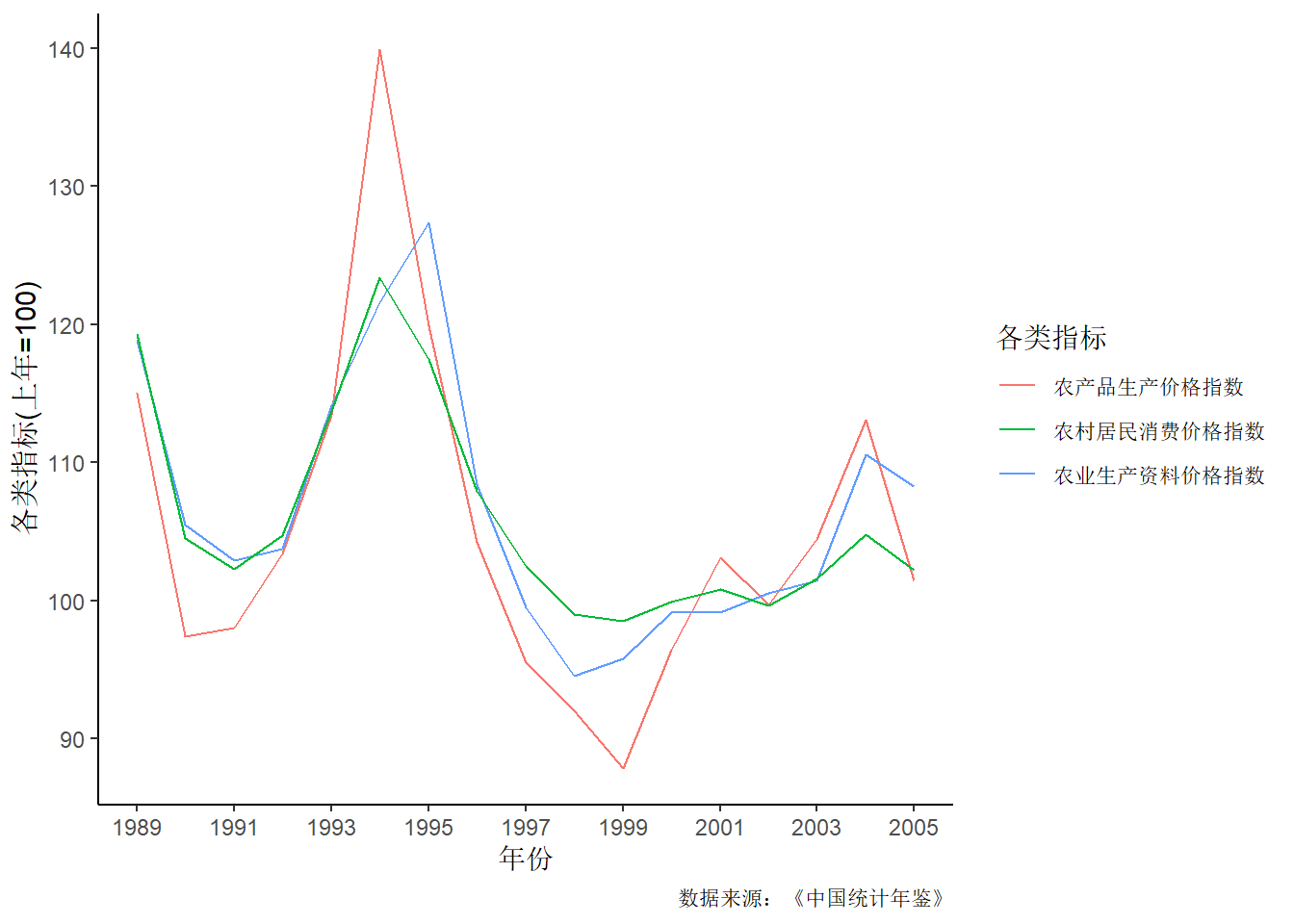

再看1989年至2005年间的农产品生产价格指数、农业生产资料价格指数、农村居民消费价格指数,同样在1994年前后出现了一个极显著的波峰,随后滑落波谷,甚至降到了100以下,亦即出现了负增长。如果再看其他的城市居民消费价格指数、工业品出厂价格指数、固定资产投资价格指数,也会发现在1993或1994年前后出现了显著波峰,随后出现显著波谷。这说明在1994年前后发生的大事件影响了各行各业,以及人民生活。

查看绘图的数据和 R 代码

ggplot(data2, mapping = aes(x = year)) + geom_line(mapping = aes(y = index3, color = '农产品生产价格指数')) + geom_line(mapping = aes(y = index4, color = '农业生产资料价格指数')) + geom_line(mapping = aes(y = index5, color = '农村居民消费价格指数')) + theme_classic() + labs( x = '年份', y = '各类指标(上年=100)', color = '各类指标', caption = '数据来源:《中国统计年鉴》' ) + scale_x_continuous(limits = c(1989, 2005), breaks = seq(1989, 2005, 2))

- 1994年我国实行分税制改革。

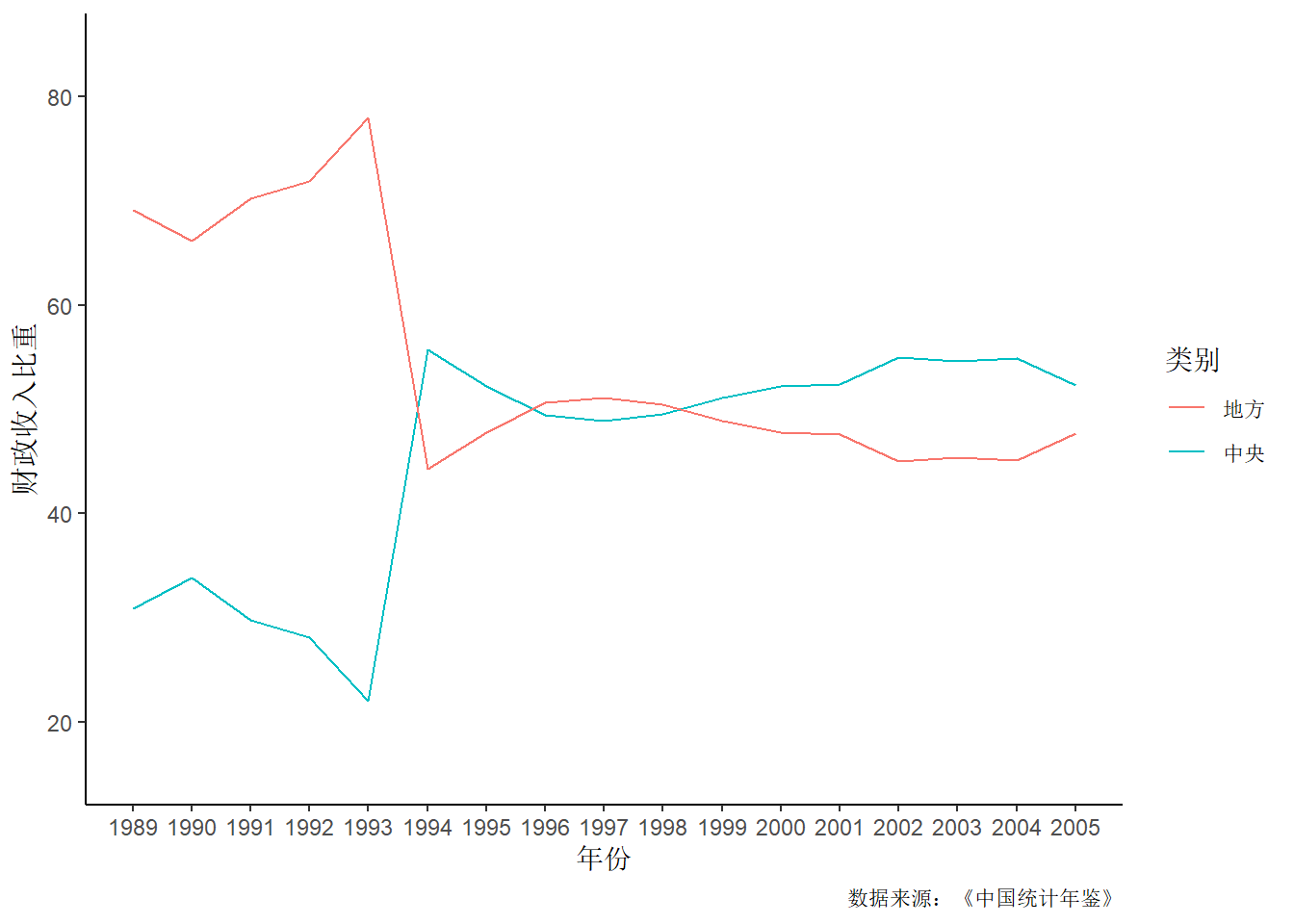

不算转移支付、只算本级财政收入时,中央的财政收入比重从1993年的22%上升到1994年的55.7%。根据国发[1993]85号 国务院关于实行分税制财政管理体制的决定,94年的这次税改将各税种划分成了中央固定收入、地方固定收入、中央与地方共享收入,农业相关税收划为地方税种。

查看绘图的数据和 R 代码

# index1 中央财政收入比重 # index2 地方财政收入比重 data3 <- data.frame( year = c( 1978,1980,1985,1989:2005 ), index1 = c( 15.5,24.5,38.4,30.9,33.8,29.8,28.1,22,55.7, 52.2,49.4,48.9,49.5,51.1,52.2,52.4,55,54.6,54.9,52.3 ), index2 = c( 84.5,75.5,61.6,69.1,66.2,70.2,71.9,78,44.3,47.8, 50.6,51.1,50.5,48.9,47.8,47.6,45,45.4,45.1,47.7 ) ) ggplot(data3, mapping = aes(x = year)) + geom_line(mapping = aes(y = index1, color = '中央')) + geom_line(mapping = aes(y = index2, color = '地方')) + theme_classic() + labs( x = '年份', y = '财政收入比重', color = '类别', caption = '数据来源:《中国统计年鉴》' ) + scale_x_continuous(limits = c(1989, 2005), breaks = seq(1989, 2005, 1))

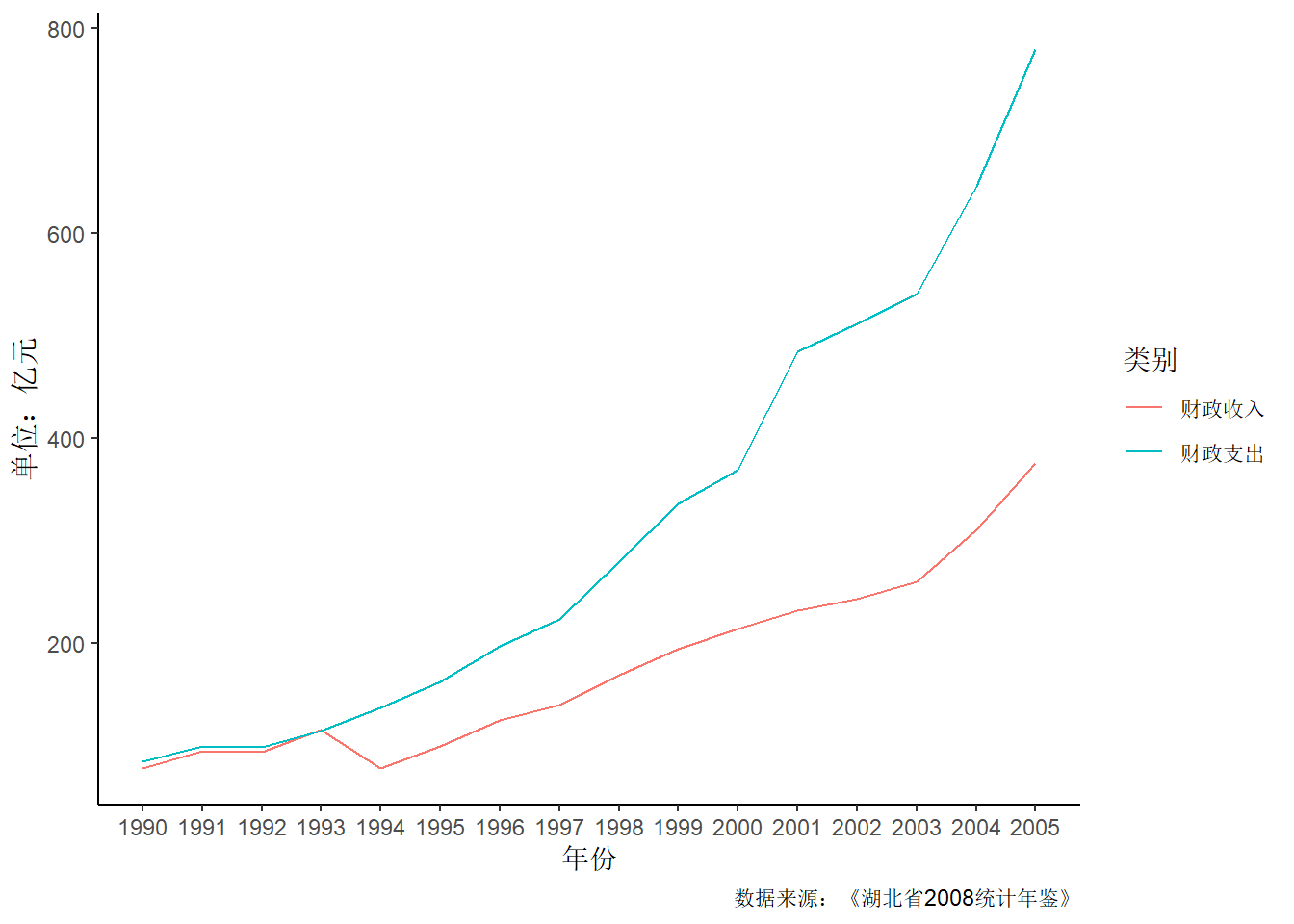

这里先不论不同省份经济发展上的差异,以湖北省1990-2005年的财政收支数据为例,从1990年开始就是财政支出高于财政收入的,只是从1994年开始财政收支缺口逐年扩大。

查看绘图的数据和 R 代码

data4 <- data.frame( year = c(1990:2005), index1 = c( 77.85,95.09,94.14,115.07,77.46,99.69,124.51,139.89, 168.95,194.44,214.35,231.94,243.44,259.76,310.45,375.52 ), index2 = c( 84.82,99.53,98.97,114.58,137.2,162.43,197.44,223.7, 280.12,336.46,368.77,484.4,511.39,540.44,646.29,778.72 ) ) ggplot(data4, mapping = aes(x = year)) + geom_line(mapping = aes(y = index1, color = '财政收入')) + geom_line(mapping = aes(y = index2, color = '财政支出')) + theme_classic() + labs( x = '年份', y = '单位:亿元', color = '类别', caption = '数据来源:《湖北省2008统计年鉴》' ) + scale_x_continuous(limits = c(1990, 2005), breaks = seq(1990, 2005, 1))

到这里为止,我们只能通过以上宏观数据知道,94年分税制改革导致部分地方政府财政缺口扩大,而这些影响会一层层传导到农村农业农民问题上。

- 体制内冗员问题,由来已久。

体制内“逢进必考”模式是现在我们熟知的常识,但数十年前并非如此。这篇论文中有这样一段文字,使我们大概知道体制内可能长期存在冗员问题。

很多干部讲,1978年以来,甚至到2006年以前,很多局长和县领导都可以通过写条子和打招呼进人,每个局长一年安排4—5个人是很容易的事情。

由于许多政府内部数据未曾公开,我们并不知道各年份体制内公务员的数量1,也不知道公务员工资福利占财政支出的比重,无法从数据中分析得到这是否就是导致政府财政缺口的诱因之一。

- 从分税制改革到取消农业税,结合《小镇喧嚣》《置身事内》《中县干部》三部分的内容一起看的话,基本逻辑大概是这样的:

-> 部分县乡基层政府本身存在冗员问题和财政缺口 ->

-> 94年分税制改革后,一些基层政府财政陷入困境,收不抵支,甚至官员干部的工资也发不下去 ->

-> 基层政府为维持自身运转,便向比基层政府更加弱势的农民加征各类税费 ->

-> 农民由于各类苛捐杂税也陷入生活困境,同时直面群众的基层官员在征收农业税时也面临困难 ->

-> 数量庞大的农民生活困难,动摇了农业社会的稳定,促使中央政府推动农村税费改革 ->

-> 税改后,为防止因征税问题激化社会矛盾,政府严格规定禁止基层干部对农民强制征税,底层农民的不配合导致征税极其困难,又使得冗员的基层出现不稳定的状态 ->

-> 乡镇机构改革,精简分流,取消农业税。

在这套逻辑之外,还存在其他未解之谜。比如2002年我国有20个省开始实行农村税费改革,改革的重点是减轻农民负担,但2002年的农业税税额却比上一年增加了49%。又比如1994年各种价格指数均出现大幅上涨,它们之间存在怎样的互相影响的关系等。

摘录文字 🔗

我们各自的问题意识决定了看待事物的角度,同一件事从不同的视角会看到不同的内容。大家都是盲人摸象、管中窥豹,但可以从别人那里借来不同的视角,帮助我们自己看到更多。关于分税制改革和征收农业税的问题,以下便是我主要借来的一些文字,现摘录如下。

在《中县干部》第三章“进入”-第三节“单位间流动”-第二小节“单位盛衰”中。

1994年至2002年,中县实行改革,把人财物权利下放给乡镇,等于是甩包袱,同时给予乡镇发展的自主权。实践证明,这是一次极其失败的改革,其造成的严重后果之一就是乡镇机关和乡镇事业单位的人员严重超编和膨胀。这是因为乡镇党委书记一般干几年就要调整,所以谁也没有长远打算,不太考虑进人后的负担问题。而且进人本身就是一种利益获得方式。8年间,我原来所在的西城乡机关人员就从60多人膨胀到近200人。一位干部讲,当时交给乡里1万元就可以上班,进人的随意性很大,不少企业下岗职工都进来了,甚至有一个当时在集镇上卖肉的,后来大家发现也到乡里来上班了。机关膨胀的结果就是工资发不下来,工资全靠收取农业税和农业提留。对于当时的情况,一位干部讲:

“我们春节后上班,几个月不发工资,就等夏季收取农业税和提留,补发上半年的工资。然后又是几个月不发,等秋季收取农业税后,再补发下半年的工资。好几年都是如此。”(访谈,2009)

这就极其真实地道出了那几年干群矛盾尖锐的原因所在,干部的工资来自于收取农民的农业税,不收取农业税,干部就无法生活,从而进入可怕的官民“生存博弈”。对于干部来说,当然希望多收一些,这样工资和福利就可以多发一些;对于农民来说,当然希望少收一些,因为这关系到口粮问题。当干部和农民都为生存而发生严重冲突的时候,也是一个政权最危险的时候。很多干部讲,那几年形势确实严峻,冲突不断,时有流血事件发生,当时农民就缺一个东西:枪,现在想想都后怕。

在这些血淋淋的事实面前,2003年,中县重新上收乡镇人财物权力,2005年河南省乡镇机构改革,精简分流,把乡镇编制和进人权上收到省,几年内只减不增。同时进行转移支付,保证干部工资的发放,加上2005年农业税的取消,从而在根本上解决了官民“生存博弈”的困境。

在《置身事内》第二章“财税与政府行为”-第三节“纵向不平衡与横向不平衡”中。

分税制改革之后,中央和省分成,省也要和市县分成。可因为上级权威高于下级,所以越往基层分到的钱往往越少,但分到的任务却越来越多,出现了“财权层层上收,事权层层下压”的局面。改革后没几年,基层财政就出现了严重的困难。20世纪90年代末有句顺口溜流行很广:“中央财政蒸蒸日上,省级财政稳稳当当,市级财政摇摇晃晃,县级财政哭爹叫娘,乡级财政精精光光。”

从全国平均来看,地方财政预算收入(本级收入加上级转移支付)普遍仅够给财政供养人员发工资,但地区间差异很大。在东部沿海,随着工业化和城市化的大发展,可以从“土地财政”中获取大量额外收入,一手靠预算财政“吃饭”,一手靠土地财政“办事”。但在很多中西部县乡,土地并不值钱,财政收入可能连发工资都不够,和用于办事的钱相互挤占,连“吃饭财政”都不算,要算“讨饭财政”。基层政府一旦没钱,就会想办法增收,以保持正常运转。20世纪90年代末到21世纪初,农村基层各种乱收费层出不穷,农民的日子不好过,干群关系紧张,群体性事件频发。基层政府各种工程欠款(会转化为包工头拖欠农民工工资,引发讨薪事件)、拖欠工资、打白条等,层出不穷。2000年初,湖北监利县棋盘乡党委书记李昌平给时任国务院总理朱镕基写信,信中的一句话轰动全国:“农民真苦,农村真穷,农业真危险。”这个“三农问题”,就成了21世纪初政策和改革的焦点之一。

在《小镇喧嚣》第三章“要钱是孙子,无钱是羔羊”-第一节“这狗x的收税”中。

虽然说开发之中政府、村庄和农户之间的利益较量颇牵扯小镇主要领导的精力,但是,那毕竟是一种看得到化解希望的发展之中的矛盾,真正让整个政府从上到下都深感头痛和苦恼的,却还是近年来农业税征收所面临的越来越大的困窘。

农业税征收中农民的不合作,收税越来越困难,始于上个世纪90年代下半叶,从全国范围看,这是整个中西部农业地区逐渐凸显出来的一个问题。正是这一问题的日益突出,使中央政府最终意识到愈益沉重的农民负担不仅阻碍了农村发展和农民生活水平的提高,也日益成为影响农村社会稳定和动摇基层政府合法性的一颗“定时炸弹”。因此,中央才痛下决心,开始进行农村税费改革,减轻农民负担。在这种背景下,小镇于2002年下半年进行了税改。按说,税费改革之后农民的负担从总体上有所减轻,农业税征收的难度应该降低,而从省内一些传统产粮区传来的消息也的确如此。然而,自从我下到小镇以后,却不断地听到一种与主流信息相反的声音,在这里,与税费改革之初乡村干部普遍持有的乐观预期相反,在这个原来农民负担问题并不特别突出的城郊地区,税改之后的农业税征收却出现了意想不到的矛盾,征收的难度不降反增,越来越大。

只有身临其境的地方和基层政府以及那些具有丰富行政经验的中、高层领导者才更加清楚地知道改革所面临着的选择限制和社会成本。他们知道,因为历史原因而已经多余出来的乡村干部实际上是很难用打发回家这样的改革方案来化解的,那样做实际上是在化解农村社会底层不稳的同时却又在制造一个农村社会中、上层精英的不稳,而这种不稳在任何时候,尤其是在一个社会加速转型时期给国家和社会所带来的损害可能较前者更为直接和紧迫,也更加具有操作上的危险性。因为从政治稳定的角度看,底层精英的不稳往往是促成弥散状态的底层不满被转化为实际社会对抗的关键因素,因此也是更加不可取的政策选项。

-

其实住建部公布的全国住房公积金年度报告中,有一个分类型单位住房公积金缴存情况表,比如在2022年国家机关和事业单位实缴职工有4744.96万人,国有企业实缴职工有3010.21万人,但我只找到2014-2022年的报告,无法得知更早年份的情况。 ↩︎