近来攒了一些思绪,想着写出来,但是又又又对取名犯难,干脆打开古文岛,随便挑了挑先人写好的词句,完事。

飞升 🔗

今年在电影院看电影一共有三次,第一次是过年期间看了《哪吒之魔童闹海》,再就是暑期档先后看了《罗小黑战记2》和《浪浪山小妖怪》。约莫十年前的时候,《大圣归来》横空出世(ps印象中当年是很多人自发安利把票房抬了起来,大家都自称“自来水”),那时候网络上经常讲“国漫崛起”,没想到十年后真就出了这么多好看的动画片咧。

在《浪浪山小妖怪》中,最开始小猪妖决定独自转身面对黄袍怪的时候,一阵鼓点音乐响起,我听着听着觉得十分熟悉,终于想起来这曲子就是声无哀乐的《飞升》。上周五看到武汉发布“跳东湖”的活动,乐队表演名单里就有声无哀乐的名字,虽然地点有点远(ps下班过去要倒两趟地铁加上骑自行车十公里),但还是决定过去。

夜晚在东湖骑车非常舒服,高楼大厦都变成了远处的暗影,湖面空旷,微风划过的水痕是一条又一条直线。尽管四周仍有一些喧闹、嘈杂的声音,但在我的不断前进中,那些人们的说话声、自行车叮铃声、知了叫声,反而让人感觉到一种非常平凡普通的宁静和安心。

湖心骑行路上有路灯,通常因为路灯们都站得又直又高,蚊虫们基于趋光特性都离人群较远,而有两座长拱桥上没有站直的灯,却是在石栏杆上悬挂着灯,骑着车经过,简直像是要闯过一阵蚊虫形成的沙尘暴。这种时候蚊子密度太高,我自然小心谨慎地闭紧嘴巴。然而过了桥又骑到绿道上,就开始松懈,在快乐地、快速地骑行途中,一只飞虫子撞进了我的嘴巴里,甚至没有接触到舌头,直接就被我吞了进去,造孽啊……虫子失去了它的生命,而我也被引得一阵咳嗽恶心。

乐队表演场地搭在楚城最里面,要到达目的地先要经过两长排卖啤酒的摊位,一路过去闻到很多清新的水果香气,混杂着啤酒独有的大麦香味,有很多妆容精致、穿着清凉的美女,都好好看哇(ps感觉平时走在大路上偶然看到一个美女还没撒,一次性在人堆里接连看到好多个美女,真是赏心悦目呀)。话说摊位都提供试饮,俺愣是一口也没喝。

除了《飞升》,其他曲子之前都是没听过的。最开始看到前排群众都在摇摆身体,我就支棱着身体,梦回大一军训站军姿,先把重心移到一只脚,过会再移到另一只脚。第二首曲子结束的时候,听到大家都大声喝彩,我暗自下定决心,下一次也跟着大家一起喊。大家喊的喝彩声似乎是波浪形的“喔~喔~”,我不会,于是张大嘴巴超使劲大喊“啊——”。我也想跟着曲子的节奏韵律摇摆身体,也暗暗观察前排观众开始学,好一会以后,我终于学会了,就像是滑滑板练习走∞一样,就是把身体重心也无限循环画∞,虽然跟不上节奏,但好歹从站军姿变得开始动起来了。

再后来似乎进入一段非常嗨皮的节奏,眼看着前排观众们直直举起手臂开始蹦,我也学着,但是蹦跶几下就累了,还以为是自己体力不好。第二次跟着蹦跶的时候,我想要坚持久一点,无意中发现新一轮蹦跶开始的时候,大部分人都举起手臂,没过一会大家都蔫吧了,举起手臂的人数骤减,但第二轮我尽量多坚持了一会。好不容易捱到第二轮蹦跶结束,听着音乐声停了下来,我也舒一口气。突然听到后面男生说“再来一遍”,很快,“再来一遍”就传成了一波声浪,奔袭舞台,下一秒就听到台上人也说要再来一遍。我心里哀嚎“不要啊”,但是依然跟着又使劲蹦跶了一遍。累完以后,突然发现一个问题,为撒一定要坚持融入群体行为咧?

发现了了不得的事 🔗

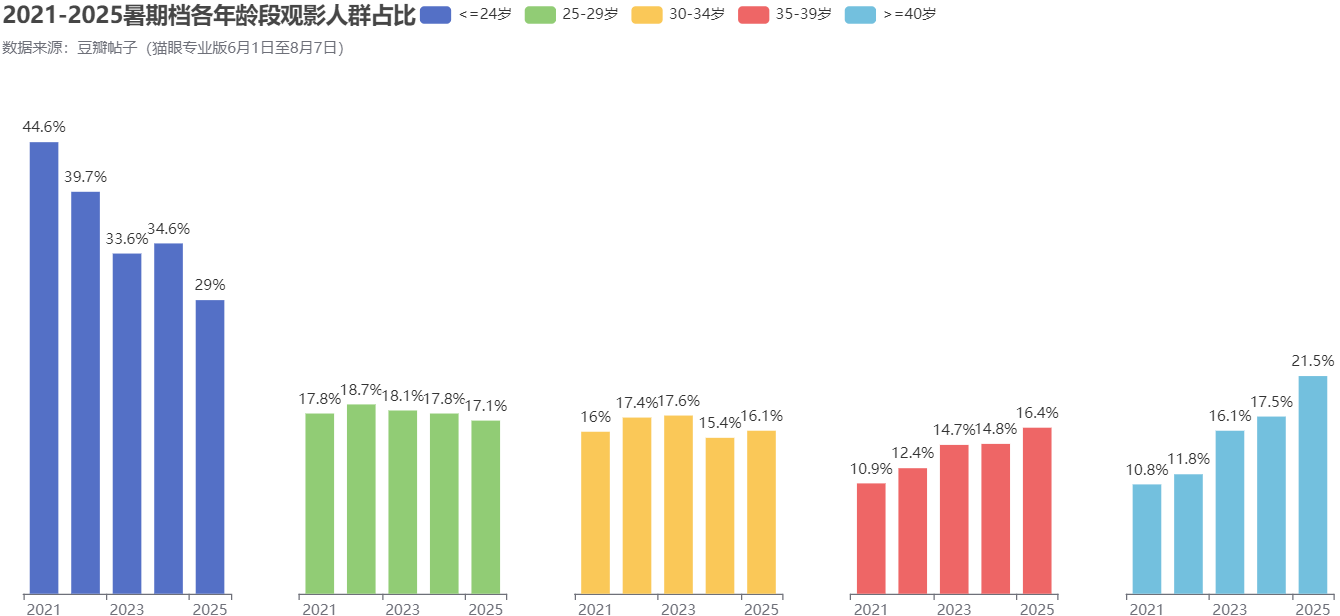

无意中翻到一个豆瓣帖子好像发现了了不得的事,暑期档观影年龄段逐渐“老化”,看这数据有点意思,就手动整理然后用 echarts4r 来绘图(PS.分别去 Apache Echarts 和 Echarts4r 的官网溜达一圈,发现前者版本更新到了6.0.0,好多新功能看得人垂涎欲滴,而后者近2年没怎么更新了)。

绘图的 R 数据和代码

library(echarts4r) library(data.table) data <- data.table( year = c(2025:2021), ##`<=24岁` value1 = c(29, 34.6, 33.6, 39.7, 44.6), ##`25-29岁` value2 = c(17.1, 17.8, 18.1, 18.7, 17.8), ## `30-34岁` value3 = c(16.1, 15.4, 17.6, 17.4, 16), ## `35-39岁` value4 = c(16.4, 14.8, 14.7, 12.4, 10.9), ## `>=40岁` value5 = c(21.5, 17.5, 16.1, 11.8, 10.8) ) data_long <- melt( data, id.vars = "year", # 保留年份列 variable.name = "age_group", # 新列名:年龄段 value.name = "value" # 新列名:对应数值 ) data_long|> group_by(year)|> e_chart(age_group)|> e_bar(value) # 设置年龄段标签 data_long[, age_group := factor(age_group, levels = c("value1", "value2", "value3", "value4", "value5"), labels = c("<=24岁", "25-29岁", "30-34岁", "35-39岁", ">=40岁") )] data_long |> group_by(age_group) |> e_charts(year) |> e_bar(value) |> e_x_axis(type='category')|> e_y_axis(min=0,max=50,show=FALSE)|> e_labels(position = 'top',formatter='{@[1]}%')|> e_title(text='2021-2025暑期档各年龄段观影人群占比',subtext = '数据来源:豆瓣帖子(猫眼专业版6月1日至8月7日)')|> e_facet( rows = 1, cols = 5, legend_pos = "right", legend_space = 12 )

从数据表现来看,暑期档观影人群里最明显的变化是<=24岁人群的占比下降,而>=40岁人群的占比上升。借着这些数据,我展开以下猜想:

-

以前年轻人聚会的方式是吃饭、逛街、看电影,而近几年娱乐休闲社交的方式更加多元。比如“公园20分钟效应”,大家在钢铁森林里待久了,更愿意去公园里接触大自然,享受片刻宁静。一些户外或室内运动,比如跑步、飞盘、徒步等运动方式成为年轻人社交圈新风向。又比如二次元出圈、演唱会火爆,年轻人乐意为兴趣爱好买票,但不再限于买电影票。再如,之前看新闻年轻人相亲的方式也变了,上海青年相亲是一起去挖野菜,而北京青年相亲是一起去送外卖。总而言之,似乎是这代年轻人更不受社会规训的约束,在生活中探索出越来越多的新奇体验。

-

无法忽略的是小红书、抖音等社交平台的影响,一方面越来越丰富的生活体验被年轻人跟风接受,另一方面是如果沉浸短视频变成了习惯,电影院里静下心坐两小时会变得更难。

-

也许以前的暑期档电影非常迎合年轻人,感觉今年暑期档题材相对丰富(ps好像没什么流量明星),并且电影本身质量都不错,可能也吸引了更多40岁及以上人群走进电影院。瞎猜的一个是,可能这几年暑期档有主旋律电影,有不少家长专门带未成年孩子去看当做爱国教育,这样的话可能造成40岁及以上人群变多。

桌子和椅子的高度 🔗

职场里存在阶级秩序,大家岗位不同但职级分高低,某级别以下所有员工的工位都是配置统一标准,一样的桌子和椅子,桌子高度固定,椅子高度可以调节。

起初是我自己坐工位上怎样都不舒服,桌子的高度为76厘米,如果我调高椅子,使上臂自然垂落与桌子恰好90度,那么腿就会悬空,很快就腿麻(ps加脚凳也不好使),而如果我调低椅子,使大腿与小腿自然放松,那么我的手臂就要么放在桌子下方、要么胳膊肘放置离身体远点。后来在职场行走,留意到很多女性有和我一样的苦恼,都是因为桌子太高,导致胳膊和腿总得有一个不舒服的。

由于男性的平均身高高于女性,若是从女性第二性的视角来看,定下桌子高度时,可能就没怎么纳入女性的身高数据。

思考还不该过早停止,若是从人类被标准异化的视角来看,我又观察了一些男性同事,也有人面临类似的处境。也许桌子高度来源于一种“平均”,可真切落到每个人的日常生活中时,大家都要去改变自己来迁就这个标准。

假如存在一个平行世界,桌子和椅子的高度接受多样化定制,企业收集每位员工的数据,然后往工厂下订单。这种情况下,工厂若要批量制造不同尺寸的桌椅,会面临三个问题:其一,多种尺寸需要有多种模板,与按照一个模板批量制造相比,整体效率上更低;其二,多种模板对应制造的数量不等,会造成部分模板对应的生产机器长期处于空置等待,造成资源浪费;其三,如果订单数量在规模上无法覆盖机器的生产运营成本,工厂会因为亏本而倒闭。

总地来说,如果在平行世界里,既要满足消费者的差异化需求,又要保障工厂能在规模化生产中维持效益(ps如果工厂倒闭,仅有需求没有供应也是双输局面),一个我能想到的解法是人们的需求与工厂的供应之间像齿轮一样紧密契合,让信息流通效率达到极限,填满需求与供应之间的时间差。但这样会衍生出另一个问题,一个工厂对接多家企业的需求时可以这样做,但一个国家里除了企业还会有个人的需求,社会上也不会只有一个工厂,而是存在大小规模数量不等的工厂,当信息散落在无数个点上,如何让资源配置、信息流通的效率都提到最高上限呢?

好吧,这里机械降神一下,直接存在一个庞大机构负责收集、管理、传递所有的需求和供应数据,并且由这个机构来决策资源如何调配,为了避免人类本性中的贪嗔痴等欲望破坏效率,机构本身是没有感情的机器。当然了,这个假定里面只考虑供需,直接把市场竞争给彻底排除了。

与这种理想的平行世界相对照的,是我们生活的现实世界。如果要生产不同尺寸的桌椅,工厂势必给出不同的定价,从企业对员工付出的成本上,这又是另一种不公平了。

话又说回来,这几年“收集需求-生产定制产品-供应消费者”原本是迈上一个新台阶,生产商、供应商们借助算法得知什么产品最受消费者欢迎就卖什么,但这个“最受欢迎”恰恰是仅满足多数需求的体现。身边最近的栗子就是,前几年西瓜上市的时候还能买到便宜又好吃的“黑美人”,今年居然几乎只剩下贵价的“麒麟瓜”可以买了。

茶歇零食的审判 🔗

小福分享给我两篇浙江宣传公众号的文章,都是借《浪浪山小妖怪》这部电影来宣传价值观,一篇是《守己、适己和悦己——从浪浪山小妖怪说开》,另一篇是《人生的浪浪山怎样翻阅——当一个勇敢的“取经人”》。我迅速翻了翻,单独看“守己、适己和悦己”好像和哪个心理学流派的“本我、自我、超我”有点像,但是忍不住吐槽一点,政府对人民是有职责的,整个社会大环境的形成都与政府行为脱不开关系,趁着电影热度宣传鼓励大家修自己的心,这背后显然是有目的的。小福非常赞同政府倡导的价值取向,原话是“觉得大环境自己无法改变,也没有去改变的能力,还不如专注好自己,来好好做事儿修身立德呢”。还有一些政府与正义的讨论,这里暂且不表。总之,我把两篇文章转给依依,问问已经遭受过社会毒打的依依的看法,果然依依也看不下去这种喊口号、讲大道理的文章。唉,这种过于强调自身努力的价值取向,倘若一直顺利地过着“努力就有回报”的生活尚可,要是进入社会后把“没有回报”的结果全都归结为“自己不够努力”,可能会更容易走上极端乐观(奋进、内卷)或者极端悲观(躺平、颓丧)之路吧。

我与依依都认为,现在这个大环境,普通人很难一辈子顺风顺水。按依依的说法就是,读书的时候只给人看真善美,以前父母讲国家的坏话自己还不乐意听,进入社会以后很快就发现了太多的谎言。我问依依,是不是适应了、接受了,还是只是没力气抱怨了?依依说,不是的,反而时常担心他们的今天就是自己的明天。我也担心过自己会变成自己讨厌的样子,泯灭本心。依依又问,本心是什么呢?

现在的答案大概是酱紫的:虽然经常嘲讽自己是牛马,但是不要变成那种别人说撒信撒,被人驱使还不自知,就是痛苦中选择保持清醒,有很多同事活得很麻木,彻底接受了社会规训的那套东西……

接下来,我又讲述了两个自认为是表现他人麻木的栗子。

栗子1。有一次公司组织培训,中间休息时间可以去拿茶歇零食,我那时候腿脚不便,拿了好一些,另一个人学我,回来以后,第三个人就指责也多拿的人,被指责的人就很不好意思像是犯了大错,突然他看到我,就转移视线,开始说我……我说零食就是给我们吃的,我腿脚不便爱吃就多拿点,怎么了吗?这种时候,其实早已经没有什么人监督他们了,也没有什么准则要求他们,但他们还是继续因为这种小事指责自己和别人。

栗子2。我又说起看了一些国家公开的数据,发现社会上存在极大的不平等,他们的表情就很奇怪,还反问我,知道了这么多不会难受么?

这里栗子1和栗子2有时间上的先后顺序,因为他们在拿零食这件事上指责我,所以接下来我根本就不愿意理解他们,只觉得他们表情怪异,还反过来指责他们心灵弱小。我将这两件事分别与依依和小福交流了一会,才发觉了自己的傲慢。

- 依依的同理心

依依说起自己有位朋友,正是因为看了太多不公的事件而整天郁郁,生活很有些无力,更难受的是……所以对于栗子2,依依认为这件事实在是不应该苛责他们的,因为他们也只是普通人而已。她有一句原话是:“既然人民不是国家的主人翁,那么知道得再多,除了痛苦什么也改变不了”。

讲真,依依的话让我内心非常感动,也反思到自己的一个思想误区。其实我是在这几年阅读和看数据的过程中,经历过许多次的忧郁和浅薄之患之后,才一步步坚定地选择“保持清醒”。今年2月的时候,有些事让我心理损耗很大,依依点醒我,她说“谭警官就是这样抑郁的,见过太多人间苦难,自己却改变不了什么”。我也曾经因为同情他人,但太没有用而消耗自己,可是当我选择了另外一种态度后,却又忘记了。依依的同理心是很珍贵的,与她交流过后,我也找回了一点点。

- 小福的自我道德约束

与依依没有就栗子1展开,后来我又找小福吐槽,槽点有二:其一,我认为他们仍然残留着互相监督对方德行的习惯,即便已经没有了被宣导的规则和约束,他们的思想和行为也依然处于笼中;其二,只说茶歇零食的话,其实组织者是希望大家爱吃多吃多拿的,因为当前是物资丰裕的时代,并不是多拿点会被骂的那种时候了。

对于茶歇零食拿多拿少其实没有清晰的界定,每个人心里可能都会有不同的标准。小福并不评价我的言论,而是只说自己的看法:其一,你当时腿脚不方便,加上爱吃多拿些也没啥问题,不过这种多拿不能损害别人,一个人不能拿得太过分,而且似乎一个人这样拿后面的人看到也会拿很多,然后大家都拿很多,再后面的人就没得拿了;其二,一个人拿好多人的量,似乎觉得会显得没出息;其三,似乎在这件事上,女生多拿零食会得到更多的理解,男生多拿后挨批评的概率更大一些,是指一个男性要去指责女性多拿零食会显得太小心眼了,而指责男性起来会更加心安理得。

与小福交流之后,才发现对于茶歇零食这件事上,我俩也还有些背景经历上的差异,正是这些导致了我俩得出不同的结论。小福经历的是在学校里用班级同学交的班费组织活动,资源有限,所以在食物的分配上要尽量平均,从哪里取来就用到哪里去。而我经历的是企业组织培训,活动本身有划拨的经费,加上在栗子1之前还有一次,活动结束后剩下好几箱零食,组织者也不好意思把多的带回家,正好我去拿就直接大把大把往我包里倒,而在栗子1发生的当下,我拿零食的时候就看到桌子后面还有好几箱没拆封的,本来就了解物资丰裕的环境背景,所以能吃多少就一次性多拿了一些。讲真,离开学校太久了,我还真是忘记这个时代物资丰裕并不是可以出现在任何环境下。

关于道德实践,小福的原话是“哪怕没有什么约束,自己也会有一条习惯形成的约束线来约束自己的行为”。人和动物都有情感,都有生物天性,但人类社会里还有文化和智慧,其中衍生的道德也是理智的一部分。那条约束线显然就是人心里的良知,但那条线所覆盖的范围的宽与窄、对人约束的松和紧实在是因人而异,它起作用的方式是让人类产生羞耻感或罪恶感。如若是在一个人人都习惯于对抗和比较的环境氛围之中,人们也会习惯通过指责他人的方式来维护自己内心的准则。我比较倾向于,在不损害他人利益的前提下,人们为自己而活的约束线可以不必都强行嵌入一个标准模板里。